HEIMAT DER RIESEN

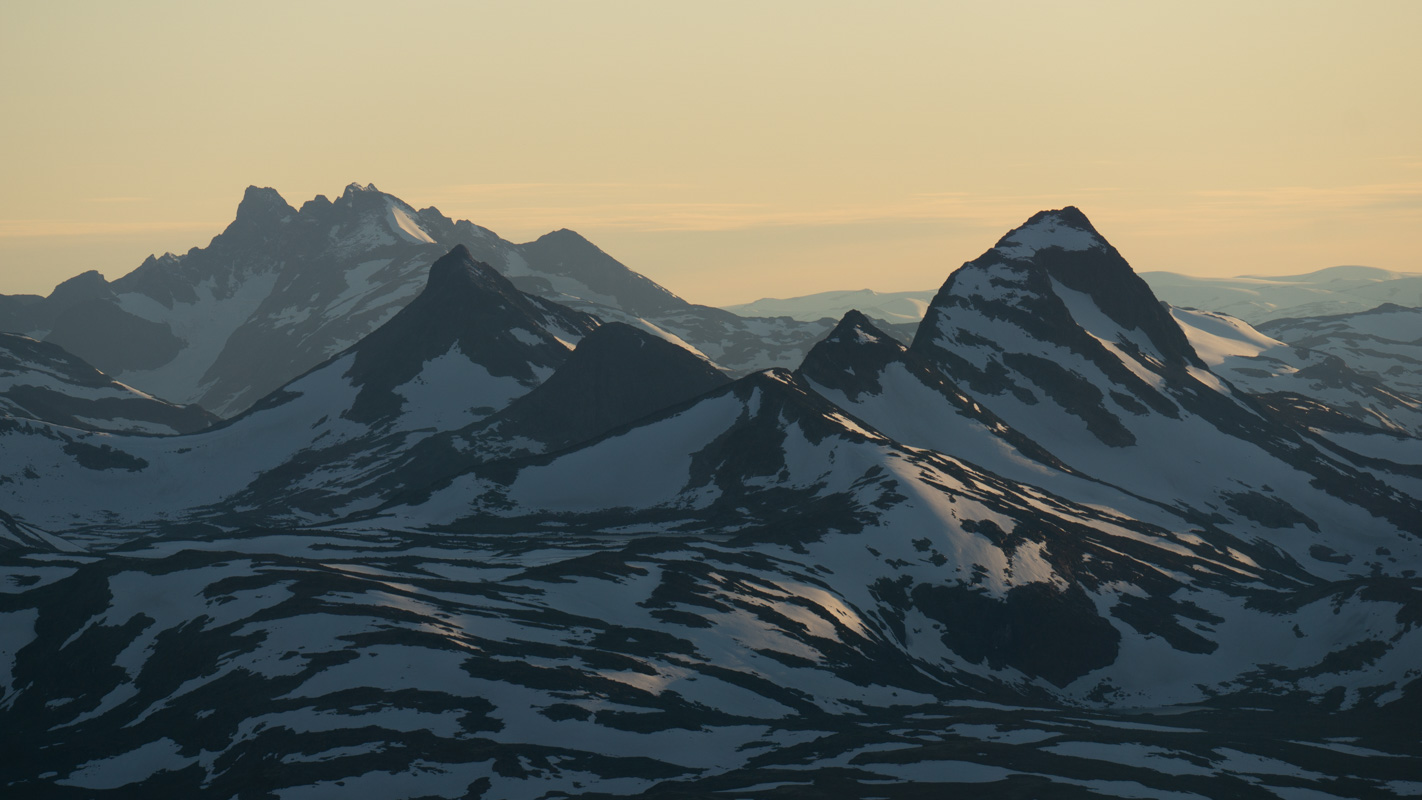

Ich bin dem Horizont so nah und unter Tränen verschwimmt mein Blick. Auf einer abgelegenen Bergspitze beobachte ich das Panorama der höchsten Berge Skandinaviens. Durch die Wolken dringt das letzte warme Licht. Der Wind fegt. Ohne Regeln und Gesetz erlebe ich diesen Moment zwischen Traum und Wirklichkeit. Völlig schwerelos und überwältigt bewundere ich die schweigsamen Felsriesen. Mit Haut und Haar fesselt mich die Landschaft. Ich bin allein und kein Pfad führt auf diesen abgelegenen Gipfel. Der Himmel durchläuft das gesamte Farbspektrum und schimmert in einem sanften Glanz. Die starken Böen knallen auf mein raues Gesicht. Es ist ein Moment voller Magie und Zauber, der den schweren Aufstieg hier rauf vergessen macht. Ich befinde mich im norwegischen Jotunheimen, in der Heimat der Felsriesen, eines der letzten Wildnisse Europas. In der Nacht ist es kühl und das Thermometer meiner Uhr meldet frostige Temperaturen. Minus fünf Grad sind auf ungefähr zweitausend Höhenmeter auf dem 61. Breitengrad selbst im Sommer keine Seltenheit. Ich mummele mich in meine Daunen-Ausrüstung und schraube meine Winterhandschuhe auf meine tauben Hände, die mir beim Zeltaufbau fast eingefroren sind.

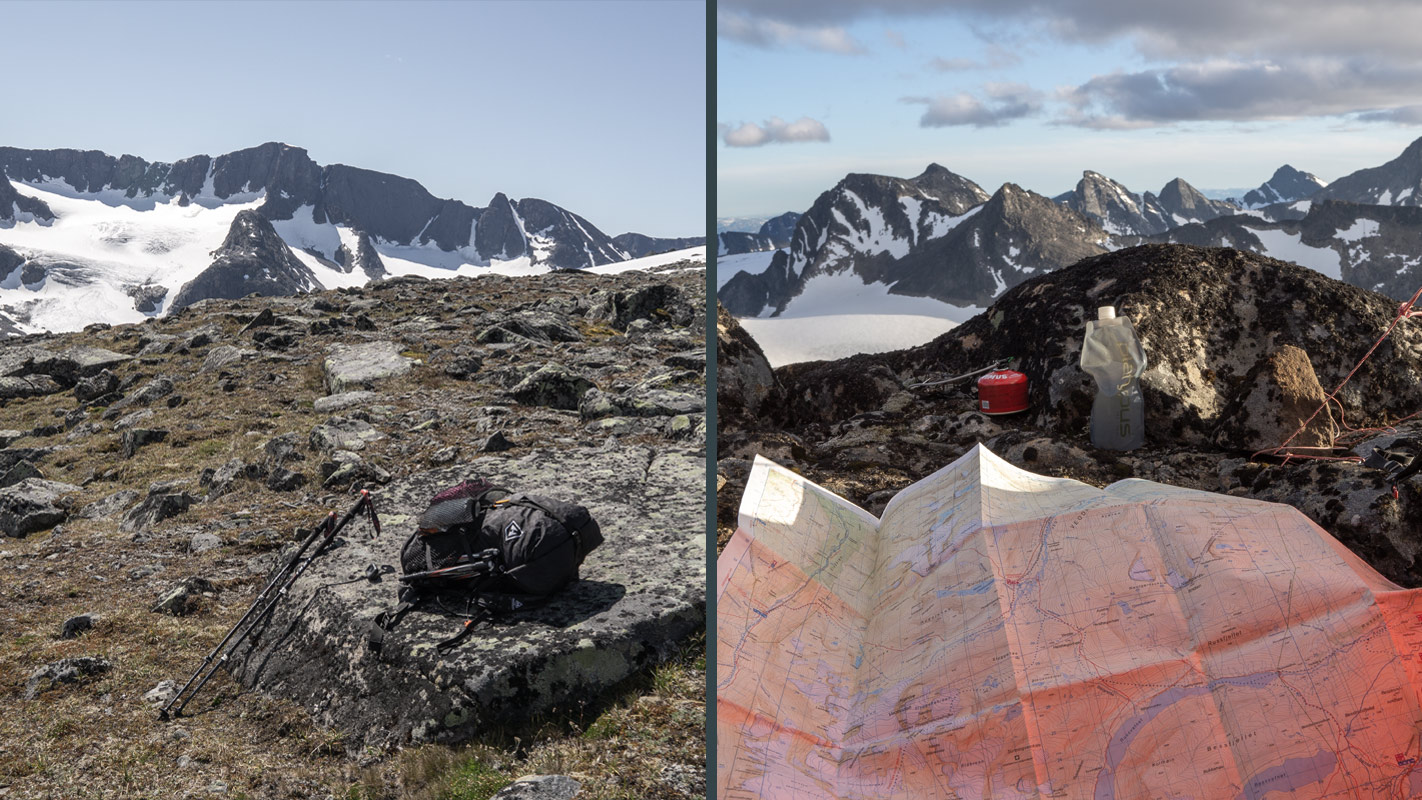

Der Weg hinauf auf diesen schroffen Gipfel führte mich durch eine stark eiszeitlich geprägte Landschaft. Vorbei an Gletscher, Moränen und Trogtälern bin ich entlang eines schmalen Grat auf diese Bergkuppe gelangt. Ohne Wandererfahrung und Wildnis-Kenntnisse sollte niemand solch einen Anstieg ungeübt unternehmen. Gefährlich kann es hier oben werden. Ich sitze in meinem Zelt und blicke auf das unberührte Gebirge. Ich höre mein Herz schlagen und es schlägt für diesen gottverlassenen Fleck Erde. Über Stadt, Land und Fluss bin ich weit weg von jeglicher Zivilisation und genieße bei einer Tasse Tee die klare Sicht. Im Angesicht der Berge lege ich mich in mein behagliches Zelt und lausche dem tosenden Wind.

Am nächsten Morgen weckt mich das Tageslicht. Ich entziffere mit geschwollenen Augen meine Uhr - es ist halb vier morgens. Und nicht nur das, auch eine minus sieben erkenne ich auf dem beschlagenen Saphirglass. Die Temperatur ist um weitere zwei Grad gesunken. Ich öffne das Zelt, welches noch im Schatten steht, und steige in langen Unterhosen hinaus. Was für ein spektakulärer Sonnenaufgang! Sofort greife ich meine Kamera. Ich bin gefesselt und völlig irre zu gleich, während ich bei kalten Temperaturen in meinem Outdoor-Pyjama über Steine springe, um diesen Moment für die Ewigkeit einzufangen.

Als ich mich wieder in den Schlafsack lege, verschwindet das sanfte Licht, die Sonne steht nun hoch. Ich muss unbedingt schlafen. Wenigstens für ein paar Stunden, denn der nächste Gipfel wartet schon. Aufgeregt wälze ich mich hin und her, gehe im Kopf den weiteren Verlauf der Wanderung durch und schwärme noch ein wenig von diesem überwältigenden Sonnenaufgang, bis ich schließlich tief und fest einschlafe.

MEHR ALS ANGST

Nun ist es nicht das Licht, sondern die Hitze, die mich weckt. Die Sonnenstrahlen heizen mein Zelt ordentlich ein, sodass ich schnell aufstehe und meine Sachen packe. Mit voller Energie marschiere ich immer höher. Die Aussicht ist, wohin ich auch blicke, majestätisch. Auf den unzähligen Kilometern, die ich zurücklege, erschließt sich eine kontinuierliche Schönheit. Mein Blick richtet sich nach oben, vielleicht sind es noch zweihundert Meter bis zum höchsten Punkt? Das Wandern wird nun vielmehr zum Klettern. Die Wanderstöcke befestige ich am Rucksack und ich bewege mich mit aufmerksamen Bewegungen auf allen vieren aufwärts. Ich schaue gar nicht mehr nach oben, weil der Anstieg so steil ist, sodass ich mit gesenktem Kopf kontrollierend, nach unten blickend die Wand hochklettere. Ohne zu bemerken, welches Hindernis als Nächstes wartet, umklammere ich einen Felsen, reiße mich an ihm empor und schlage mit meinem Gesicht mit voller Wucht gegen einen hervorstehenden Stein. Etwas benommen versuche ich mich auf den Beinen zu halten. Außer einer kleinen Schwellung an Nase und Stirn und einigen Kratzern ist nichts Schlimmeres passiert. Ich blicke nach unten und sehe in den tiefen Abgrund. An dieser Stelle ist volle Konzentration gefragt. Es gilt das Körpergewicht in Richtung Felswand zu drücken, um einen Absturz zu verhindern. Ich habe Glück, das die Felsen trocken sind, sodass ich mit vollem Grip arbeiten kann. Bei Feuchtigkeit wäre dieser Aufstieg unmöglich gewesen. Millimeter für Millimeter schiebe ich mich mit meinem Rucksack nach oben. Dann endlich, ich habe es geschafft, dachte ich zumindest. Leider stehe ich nur auf einem kleinen Zwischengipfel. Der Weg erscheint mir endlos und schwierig. Irgendwie anders als ich ihn mir vorgestellt habe, während ich die Reise akribisch und mit voller Motivation auf der Couch geplant habe. Aber so ist das in der Wildnis, wenn man dem Ziel so nahe scheint, dann kommt immer noch ein weiteres Hindernis. In diesem Fall ist es ein großes Schneefeld, das ich aus der Ferne erblicke. Ich ahne schon, was mich dort erwartet – ein Balanceakt in luftiger Höhe.

Ganz sachte – bloß nicht nach links und rechts schauen. Mein Blick zeigt im dreißig Grad Winkel nach oben. Es gibt nur eine Richtung. Wie auf einem Hochseil setze ich behutsam einen Fuß vor den anderen. Neben mir geht es Hunderte Meter abwärts, als ich mich auf einem schmalen, mit Schnee bedeckten Grat bewege. Meine Wanderstöcke sind nun wieder einsatzbereit und helfen mir, die Balance zu halten. Langsame Schritte sind erforderlich, um keinen Schneerutsch auszulösen. Eine plötzliche und rasche Abrissbewegung dieser Eismassen wäre fatal. Ich spüre den immer schneller werdenden Ausschlag meiner Halsschlagader und wie mein Herz in der Brust klopft und das Blut rauscht. Ist es Angst? Nein, es ist überschäumende Euphorie. Ich werde durchströmt von einer sehr präsenten Ruhe. Es fühlt sich lebendig an. Meine Neugier treibt mich an. Ich bin gefesselt und gefasst zugleich. Vollkommen fokussiert überwinde ich schließlich die letzten Meter auf weißem Untergrund. Nun erkenne ich den Gipfel deutlich. Energiegeladen überwinde ich fast im Laufschritt den letzten Höhenunterschied bis ich schließlich auf ungefähr zweitausendvierhundert Meter auf dem Gipfel stehe. Aufgrund der nördlichen Lage ist dies eigentlich kein Ort an dem man lange verweilen kann.

SO WILD UND DOCH SO SANFT

Die spitzen, zerklüfteten und kargen Felsen thronen nun bei absoluter Stille am Horizont. Ich zähle mehr als dreißig Gipfel die höher als zweitausend Meter sind. Willkommen in der Wirklichkeit – das ist das Dach Skandinaviens, – das ist unser kostbarer Planet! Bilder reichen nicht aus, um zu erahnen, wie tief mich dieser Anblick berührt. Es sind die weichen Farben des Abendhimmels, die die scharfen Kanten der Berge hervorheben. Das warme Licht verändert sich nun minütlich, während meine Nase mit sachten Atemzügen die klare Luft der Wildnis in meinen Körper saugt. Ich fühle mich leicht und die Zeit scheint zu stehen. Es duftet nach frischen Kräutern und im Hintergrund höre ich das vertraute und freiheitsverbindende Zischen meines Gaskochers, auf dem ich mir eine Tasse Tee zubereite. So schmeckt das Leben. Für viele Stunden sitze ich nun da, bin gedankenfrei und genieße das wunderschöne Panorama.

In der Nacht sinkt das Quecksilber noch einmal in den negativen Bereich, doch schon am frühen Vormittag steigen die Temperaturen wieder auf angenehme plus Grade bei strahlend blauem Himmel. Nach einem ausgiebigen Frühstück packe ich meine Ausrüstung zusammen und setzte meine Beine für den Abstieg in Bewegung. Mein Ziel ist ein abgelegenes Tal, welches auf ungefähr 1300 Meter umzingelt von hohen Bergen liegt. Voller Vorfreude und purer Glückseligkeit werde ich von den mächtigen Bergen mitgerissen und absolviere dabei Kilometer um Kilometer. Meine Gedanken sind, wie immer wenn ich durch die Einsamkeit laufe, auf Durchzug gestellt.

Ich denke an nichts und fühle nur diese wilde Natur. Doch plötzlich bleibe ich während meiner geistigen Versunkenheit stehen und mache verwehte Fußspuren aus. Sie sind nur sehr schwer auf der Oberfläche des Schnees, auf dem ich gerade stehe, zu erkennen. Beim näheren Hinsehen nehme ich unzählige weitere Spuren wahr. Bin ich doch nicht allein? Sind hier noch andere Menschen unterwegs? Irgendwie muss ich sofort an den typischen Touristenbus denken, der mit unzähligen Pauschalurlaubern einen kurzen Ausflug in diese abgelegene Welt macht. In der Tat, ich hatte mehr Angst, solch einer Menschenmasse zu begegnen, als in luftiger Höhe die Balance zu halten.

Meine Knie krachen auf den Boden und ich schaue mir die Spuren genauer an. Sie sind verwittert, aber nun erkenne ich, das es sich nicht um Menschenspuren handelt. Ich atme durch, Erleichterung macht sich breit, denn ich bin noch immer alleine. Ich bin mir sicher, es müssen Spuren von Rentieren sein, die sich im Sommer überwiegend auf den großen Eisflächen aufhalten, um ihre Körpertemperatur niedrig zu halten. Eine Begegnung mit Rentieren wäre mir natürlich lieber als eine Begegnung mit dem Pauschal-Tourist, der auf Kaffee und Kuchen wartet. Auch wenn das an diesem Ort völlig unrealistisch erscheint, macht mir dieser banale Gedanke etwas zu schaffen. Am Ende kann ich nur noch über mich selbst lachen, als tatsächlich ein prächtiges Rentier mit großem Geweih und schnellem Schritt auf mich zu galoppiert. Erst im Augenwinkel habe ich es wahr genommen, wie es lautlos hinter einem Felsen hervor gelaufen kommt. Sofort bleibe ich stehen, sinke zu Boden und mache mich klein. Ich möchte das Tier nicht verschrecken, während ich ganz sachte mein Teleobjektiv aus meinem Rucksack hole und es auf meine Kamera schraube. Welch ein Anblick, noch nie habe ich ein wildes Rentier in solch einer Nähe gesehen. Das Tier legt gerade das Winterfell ab und sieht dementsprechend zerzaust aus. Das Geweih hingegen thront majestätisch auf dessen Kopf und sieht edel, sauber und unversehrt aus. Die großen Augen nehmen Blickkontakt mit mir auf. Unser Abstand entspricht weniger als fünf Meter. Ich spüre, wie sich mein Herz weitet und ich ganz warm werde. Diese Begegnung ist einmalig. Das Tier mustert mich minutenlang und bewegt sich nicht mehr. Ich fixiere mein Gegenüber und friere den Moment ein. Es scheint, als würde dieses Beschnuppern eine halbe Ewigkeit andauern. In dem von grauen Felsen und Eis geprägten rauen Land mache ich meine bisher intensivste Wildtier Erfahrung. Welch eine wohlwollende, ja fast vertrauensvolle Bekanntschaft.

Schwungvoll und lebhaft setzt das Ren schlussendlich seine Reise fort. Aber nicht ohne, sich vorher ebenwürdig zu verabschieden. Es umkreist mich zweimal und verschwindet danach langsam hinter einem Hügel. Ich muss mich kurz sammeln und erinnere mich, dass Rentiere Herdentiere sind. Wo eins ist, müssen mehrere sein. Langsam robbe ich auf allen vieren zu dem kleinen Hügel hinüber, hinter dem das Wesen vor wenigen Sekunden verschwunden ist. Ich spähe über einen kleinen Vorsprung hervor und kann meinen Augen kaum glauben. Ich zähle bis zu fünfzig oder sechzig weitere Tiere, die in einzelnen Gruppen verteilt stehen.

Viele Stunden verharre ich an diesem Ort und beobachte das Treiben dieser sympathischen Geschöpfe. Sie haben sich mittlerweile an meine Anwesenheit gewöhnt, sodass sich manche Tiere im Schnee niedergelassen haben. Der Vorbote hatte mich wahrscheinlich als harmlos eingestuft und die Herde entsprechend informiert. Meine Faszination gilt weiter dem Geweih der Tiere, das stangenförmig und weit verzweigt, unregelmäßig und asymmetrisch bei jedem Tier unterschiedlich ist. Sogar die Weibchen tragen ein Geweih. Es ist ein wahres Privileg, diese Tiere so exklusiv und nah in der freien Wildnis zu beobachten. Doch irgendwann naht immer die Zeit des Abschieds. Ein Ren erhebt sich nach dem anderen und sie trotten als Kollektiv von dannen. Lange schaue ich ihnen hinterher, bis auch ich mich dafür entscheide, tiefer ins Tal abzusteigen.

Mit leichtem Fuß und vollster Zufriedenheit absolviere ich die letzten Kilometer der heutigen Etappe. Das ist es, wonach ich mich sehne: die prächtige Wildnis mit all ihrer Rauheit, Unberührtheit und ihren erstaunlichen Überraschungen. Ohne Sicherheit, nicht wissend, was als Nächstes passiert, lauert hinter jeder Ecke das Abenteuer. Hier draußen, im Inneren der natürlichen Welt, kann man das wahre Leben spüren und sich selbst besser wahrnehmen. Ich jage als hungriges Lebewesen die aufregenden Momente der wunderbar erdenden Natur. Schließlich stelle ich nach einem langen Tag mein Zelt neben einem ungezähmten Gletscherfluss auf und stecke meine Beine in das eisige Wasser. Die letzten Sonnenstrahlen tauchen die Landschaft in eine herrliche Abendstimmung.

KOMMENTARE

ÄHNLICHE BEITRÄGE

ISLAND IM BLICK

DREI MAGISCHE SEHNSUCHTSORTE